Le campisme occidental face à la guere en Ukraine

Ce texte ne traite pas du campisme de l’extrême droite, ni de ses dérives idéologiques. Une partie de la droite radicale et de l'extrême droite s’aligne cyniquement sur la Russie, par réflexe anti-américain ou par proximité idéologique avec les régimes autoritaires. Cette posture s’est complexifiée depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, brouillant les repères traditionnels. Mais ce n’est pas mon propos.

Ce que je dénonce ici, c’est la trahison d’une partie de la gauche occidentale, celle qui se revendique universaliste, laïque et humaniste. Celle qui prétend défendre les opprimés, les peuples écrasés, les causes justes. Car cette gauche-là, dans certains milieux artistiques, intellectuels et militants, a abandonné l’Ukraine, comme elle abandonne d’autres peuples victimes d’impérialismes non occidentaux. Elle s’est enfermée dans une grille idéologique figée, où seuls les crimes de l’Occident méritent l’indignation, et où toute cause soutenue par les États-Unis devient suspecte.

Ce texte est une mise en accusation. Non pas contre les habituels soutiens de Moscou, mais contre ceux qui trahissent leur propre idéal, en hiérarchisant les victimes, en essentialisant les oppresseurs, et en sacrifiant la vérité au confort militant.

En effet, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, une fracture idéologique s’est révélée au sein des milieux de gauche, chez les artistes et intellectuels occidentaux. Tandis que certains dénoncent avec vigueur l’agression impérialiste de Moscou, d’autres adoptent une posture ambiguë, voire complaisante, sous couvert de pacifisme ou d’anticolonialisme. Ce phénomène, que l’on peut qualifier de « campisme », repose sur une grille de lecture binaire du monde, où l’Occident est toujours coupable et ses adversaires toujours victimes. Une posture qui, loin d’être neutre, trahit les peuples réellement agressés.

1. Le prisme postcolonial comme unique boussole morale

Une partie de la gauche culturelle occidentale s’est enfermée dans une lecture du monde où l’histoire est vue exclusivement à travers le prisme de la colonisation, dans une vision du monde centrée sur la culpabilité coloniale. L’Occident est vu comme l’oppresseur historique, et les anciennes colonies comme les victimes éternelles. Dans ce schéma, les anciennes colonies et leurs diasporas sont systématiquement définies comme des victimes non pas en fonction de contextes réels, mais par essentialisation identitaire.

Ce réflexe, censé réparer les injustices du passé, finit par assigner les individus à une position figée : celle de l’opprimé éternel. Il nie leur pluralité, leur autonomie politique, leur capacité à être acteurs de leur destin. Et ce faisant, il produit une forme de condescendance paternaliste, aussi dommageable que l’assignation raciste de l’extrême droite, qui enferme ces mêmes individus dans des stéréotypes négatifs.

Cette essentialisation empêche de voir que des peuples non occidentaux peuvent eux aussi être impérialistes, oppresseurs ou complices de violences. En réduisant l’histoire à un face-à-face entre l’Occident coupable et le Sud global victime, on efface la pluralité des dominations. Ce schéma binaire transforme certains peuples en intouchables moraux, comme si leur statut de non-occidentaux les exonérait de toute responsabilité. C’est une forme de paternalisme inversé, où l’on refuse de reconnaître que d’autres États, ne faisant partie de l’Europe de l’Ouest ou du continent nord-américain, peuvent eux aussi exercer une violence impérialiste, coloniale ou génocidaire.

Et ce refus n’est pas neutre : il empêche la solidarité universelle, il trahit les victimes, et il perpétue une hiérarchisation idéologique des souffrances.

En niant que des peuples non occidentaux puissent être oppresseurs, on dépolitise les crimes, on ethnicise la morale, et on instrumentalise l’histoire. Ce n’est plus la justice qui guide l’indignation, mais l’identité du bourreau.

Ce biais s’accompagne également, concernant les pays d’Europe de l’Ouest, d’une méconnaissance profonde parfois méprisante, de l’histoire des pays d’Europe centrale et orientale, dont l’Ukraine est l’exemple le plus criant. Ces peuples ont été écrasés par des siècles d’impérialisme russe, puis soviétique, et continuent aujourd’hui de subir les conséquences de cette domination. Pourtant, leurs souffrances sont souvent ignorées, relativisées, voire traitées avec condescendance.

Jean-Luc Mélenchon, par exemple, affirmait n’avoir « rien en commun avec les pays baltes », ajoutant que « même les Romains ne sont pas allés là-bas ». C’est une phrase révélatrice d’un regard occidental hautain, qui nie la souveraineté et la mémoire de ces nations.

Dans cette grille idéologique, l’Est européen n’existe que comme satellite de l’OTAN ou de l’UE, jamais comme sujet historique. Les pays de l’Est et l’Europe centrale n’ont pas d’histoire apparemment pour certains. La plupart ont pourtant une histoire plus riche et plus ancienne que la Russie par exemple, qui bénéficie pourtant d’un plus grand intérêt des élites intellectuelles de l’Ouest depuis plus d’un siècle (on est encore dans la fascination coloniale, équivalente à ce que l’orientalisme a été) !

Et c’est précisément cette négation qui permet à certains de justifier leur indifférence face à l’agression russe, au nom d’un anti-américanisme qui les aveugle.

Cette lecture, bien qu’issue d’un souci de justice, devient problématique lorsqu’elle invisibilise d’autres formes d’impérialisme, qu’ils soient russes, iraniens, chinois ou turcs, tout aussi brutales mais jugées « hors-cadre ». Elle invisibilise les crimes des régimes de ces pays, au nom d’un anticolonialisme devenu caricatural. L’Ukraine, victime de l’impérialisme russe, en fait aujourd’hui les frais.

2. L’Ukraine, une victime jugée illégitime

Dans les imaginaires militants façonnés par des décennies de luttes anticoloniales, le monde est divisé en deux camps : les dominants, toujours occidentaux, et les dominés, nécessairement issus du Sud global. Cette vision manichéenne, confortable et moralement valorisante, ne laisse aucune place aux situations complexes où l’agresseur n’est pas occidental comme c’est le cas avec la Russie.

L’Ukraine, pays européen, industrialisé, chrétien, ne correspond pas aux codes esthétiques et symboliques de la victime « légitime ». Elle est trop proche, trop moderne, trop familière. Elle ne suscite ni l’exotisme compassionnel, ni le romantisme révolutionnaire. Elle dérange, car elle oblige à reconnaître qu’un peuple blanc, européen, peut être victime d’un impérialisme brutal – ce qui bouscule les repères idéologiques de certains milieux artistiques et politiques.

Ce rejet implicite repose sur une logique de pureté militante : pour mériter la solidarité, il faut être perçu comme totalement dominé, sans ambiguïté. Or, l’Ukraine est soutenue par les États-Unis, aspire à rejoindre l’Union européenne, et résiste avec des armes modernes. Elle est donc jugée trop « alignée », trop « proche du système », pour être défendable sans risquer de salir son image militante. Elle devient suspecte par association, comme si toute aide occidentale annulait sa souffrance.

Ce biais conduit à une forme de disqualification morale : l’Ukraine ne serait pas une « vraie » victime, mais un pion géopolitique, un État instrumentalisé par les USA, l’Otan ou l’UE. Cette lecture, profondément injuste, nie la réalité de l’agression, les millions de déplacés, les villes rasées, les crimes de guerre documentés. Elle transforme une guerre de survie en simple épisode d’un affrontement entre blocs, et refuse à l’Ukraine le droit d’exister en tant que sujet politique autonome.

En creux, cette posture révèle une autre dérive : la sacralisation du statut de victime, devenu un capital symbolique que certains refusent de partager avec des peuples qui ne correspondent pas à leurs critères idéologiques. L’Ukraine, trop complexe, trop libre, trop résistante, est ainsi exclue du récit militant et abandonnée.

Et cette exclusion n’est pas neutre. Elle reproduit une forme de néocolonialisme intellectuel, où l’Occident militant décide qui mérite la compassion, et qui doit être relégué au silence. Elle révèle une hiérarchisation des souffrances, où la légitimité d’une cause dépend moins de la violence subie que de l’identité du bourreau. Si l’agresseur est occidental, la mobilisation est immédiate. Si l’agresseur est russe, arabe, ou non occidental, le récit se brouille, l’indignation s’éteint.

3. Le pouvoir des récits et l’esthétique de la révolte

Les imaginaires militants sont nourris de symboles : guérillas, peuples indigènes, figures révolutionnaires. L’Ukraine, avec ses drapeaux bleus et jaunes et ses aspirations démocratiques, ne colle pas à ces mythes. Elle ne suscite ni concerts solidaires ni slogans exaltés. Ce décalage révèle une hiérarchisation implicite des luttes, dictée non par la gravité des souffrances, mais par leur capacité à nourrir un récit idéologique.

Dans les milieux artistiques et intellectuels occidentaux, la mobilisation ne repose pas uniquement sur des faits ou des principes : elle est aussi guidée par des récits, des symboles visuels, et une esthétique de la révolte.

Ces récits sont porteurs d’une charge émotionnelle et symbolique qui facilite leur appropriation par le monde culturel : ils inspirent des chansons, des affiches, des performances, des documentaires. Ils permettent de rejouer, dans l’espace artistique, une posture de résistance et d’engagement. En somme, ils sont « esthétiquement mobilisables ».

Un exemple frappant de cette mise en scène est celle des flotilles dites « de la liberté » à destination de Gaza. Présentées comme des missions humanitaires visant à « briser le blocus » et à « stopper un génocide », elles sont en réalité des opérations de communication, où l’esthétique révolutionnaire prime sur l’efficacité réelle. Vidéos joyeuses, militants dansant sur de la musique, drapeaux brandis, slogans exaltés : tout est fait pour produire des images virales, non pour franchir un blocus militaire ou sauver des vies.

D’autant que la présence d’islamistes dans certaines flottilles, et des financements liés à des proches du Hamas, masque des réalités plus troubles. Mais ces éléments sont volontairement ignorés, car ils perturbent le récit héroïque. Ce qui compte, ce n’est pas la cohérence politique ou l’impact humanitaire : c’est l’image, le symbole, le frisson révolutionnaire.

Ce fétichisme du récit anticolonial hiérarchise les causes selon leur potentiel esthétique. Et dans cette hiérarchie, l’Ukraine ne fait pas le poids. La guerre en Ukraine échappe à cette logique narrative. Elle est trop contemporaine, trop technologique, trop grise. Elle ne propose pas de visuel romantique : pas de guérilleros, pas de slogans révolutionnaires, pas de folklore identifiable. Les soldats ukrainiens sont en treillis modernes, les combats se font avec des drones, les villes bombardées ressemblent à celles d’Europe de l’Ouest. Le récit ne colle pas à l’habituel imaginaire militant.

En conséquence, une hiérarchisation implicite des combats s’installe : ceux qui offrent un récit mobilisable sont amplifiés, ceux qui dérangent ou complexifient sont ignorés. L’Ukraine, malgré l’ampleur de la tragédie qu’elle subit, reste en marge de cette dramaturgie militante. Elle est trop réelle, trop proche, trop difficile à styliser.

4. L’anti-américanisme pavlovien : un logiciel idéologique périmé

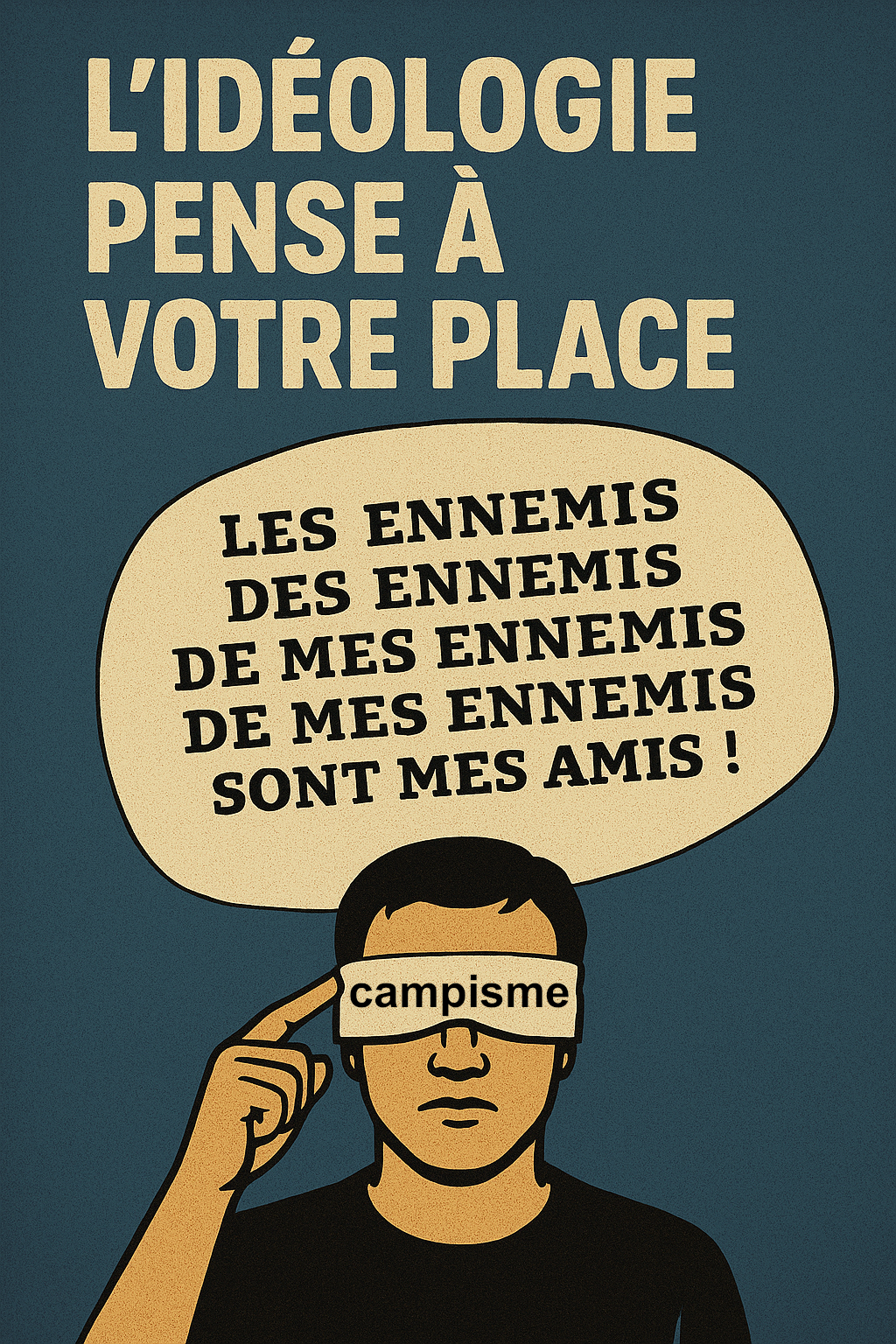

L’idéologie, lorsqu’elle devient réflexe, pense à votre place. Elle vous dispense de l’effort d’analyse, vous offre des réponses toutes faites, et vous enferme dans des automatismes moraux. C’est exactement ce qui se joue dans une partie de la gauche occidentale, prisonnière d’un anti-américanisme pavlovien hérité de la Guerre froide.

Dans cette logique, les États-Unis incarnent l’impérialisme absolu, et toute cause soutenue par Washington devient automatiquement suspecte. Peu importe que l’Ukraine soit envahie, bombardée, déportée : si elle reçoit l’aide des États-Unis ou de l’OTAN, alors elle est disqualifiée dans l’imaginaire militant. Le soutien devient une preuve de compromission, et la victime devient complice.

Ce réflexe court-circuite toute pensée critique. Il transforme une grille de lecture en camisole intellectuelle, où la complexité du réel est sacrifiée au profit d’un schéma binaire : l’Occident toujours coupable, ses adversaires toujours innocents. Ainsi, des partis comme le PCF ou LFI s’opposent à l’aide militaire à l’Ukraine au nom d’un prétendu pacifisme, alors qu’il s’agit en réalité d’un faux pacifisme, qui profite directement à Moscou.

Ce rejet systématique de tout ce qui est associé à l’Occident empêche de reconnaître que des alliances peuvent être circonstancielles et légitimes. L’Ukraine ne se bat pas pour l’OTAN, elle se bat pour sa survie. Elle accepte l’aide là où elle est disponible — comme tout peuple en guerre. Refuser cette aide au nom d’un anti-américanisme dogmatique revient à nier à l’Ukraine le droit de choisir ses soutiens, et donc à lui refuser sa souveraineté politique.

Ce réflexe anti-occidental est aussi nourri par une nostalgie idéologique mal digérée. Certains partis plus à l’extrême gauche, en France comme ailleurs, ont longtemps considéré l’URSS comme un allié stratégique, voire un modèle politique. Même si la Russie actuelle n’a plus rien de communiste, cette mémoire militante persiste : elle freine toute condamnation claire de Moscou, comme si critiquer la Russie revenait à trahir un héritage révolutionnaire.

Cette logique pavlovienne pousse certains à fermer les yeux sur des régimes autoritaires, pourvu qu’ils ne soient pas alliés à Washington. C’est ainsi que l’Iran, malgré sa répression sanglante des femmes, des étudiants et des minorités, bénéficie parfois d’une forme de mansuétude militante, voire d’un soutien implicite. Le Venezuela, où l’opposition est muselée, les élections truquées et la population affamée, est lui aussi exempté de critiques dans certains cercles artistiques et politiques. Pourquoi ? Parce que ces régimes s’opposent aux États-Unis — mais aussi parce que la Russie est alliée avec ces régimes.

Et dans cette grille idéologique figée, l’ennemi de l’Amérique devient automatiquement un allié moral — même s’il écrase son propre peuple. Ce réflexe transforme l’anti-américanisme en boussole morale unique, et conduit à des positions indéfendables, où la solidarité ne va plus aux victimes, mais aux bourreaux, dès lors qu’ils défient l’Occident.

Ce logiciel idéologique périmé empêche de penser le monde tel qu’il est, avec ses contradictions, ses urgences, ses asymétries. Il transforme une posture morale en trahison politique. Et dans le cas de l’Ukraine, il devient une arme contre les victimes.

5. Une solidarité sélective, dictée par des obsessions idéologiques… et parfois antisémites

Ce campisme, sous couvert d’humanisme, devient une forme de néocolonialisme inversé. En décidant qui mérite la solidarité, certains artistes et intellectuels occidentaux imposent leur propre grille idéologique au reste du monde. Ils ne défendent pas les victimes : ils défendent leur récit. Et ce récit, aujourd’hui, trahit les peuples écrasés par des impérialismes non occidentaux.

La sélectivité militante est flagrante. Gaza mobilise massivement les milieux artistiques et militants. Et cette mobilisation est légitime : les souffrances y sont réelles. Mais ce qui interroge, c’est l’asymétrie de l’indignation.

Quand les bourreaux ne sont pas occidentaux — et surtout, quand ils ne sont pas juifs — l’émotion militante s’évapore.

Si Israël avait bombardé Marioupol, rasé El-Fasher au Soudan, ou interné un million de Ouïghours, la mobilisation serait sans doute décuplée.

Ce biais révèle un antisémitisme latent, parfois dissimulé derrière un antisionisme de façade, qui hiérarchise les victimes en fonction de l’identité de leur bourreau.

Ce n’est pas la gravité des crimes qui détermine l’attention, mais la capacité du récit à s’insérer dans une grille idéologique préexistante. Si l’oppresseur est occidental, et mieux encore israélien, la cause devient emblématique. Si l’oppresseur est russe, chinois, birman ou arabe, le silence s’installe.

L’humanisme proclamé devient alors une imposture : une grille idéologique qui instrumentalise certaines souffrances et en ignore d’autres, selon qu’elles confortent ou non un récit militant.

Les chiffres sont pourtant accablants :

- Syrie : plus de 528 000 morts, dont 180 000 civils, en majorité tués par le régime Assad et son allié russe.

- Ouïghours : plus d’un million internés dans des camps en Chine, victimes de torture, stérilisation forcée et effacement culturel.

- Rohingyas : plus de 25 000 morts, 750 000 déplacés, victimes de massacres et viols systématiques par l’armée birmane.

- Soudan : plus de 150 000 morts et 10 millions de déplacés dans une guerre civile ignorée.

- RDC : des centaines de milliers de morts sur deux décennies, dans l’indifférence générale.

- Ukraine : plus de 500 000 morts militaires et civils, dont jusqu’à 100 000 à Marioupol en quelques mois, soit plus que le nombre de morts à Gaza en deux ans.

Ce tri moral est une imposture. Il révèle une posture néocoloniale : ceux qui prétendent défendre les opprimés se comportent comme des arbitres impériaux, distribuant la reconnaissance et la compassion selon leurs propres obsessions. Ils ne voient pas les peuples, mais des symboles. Ils n’entendent pas les cris, mais les slogans.

Ce tri exercé depuis les capitales occidentales reproduit une domination morale : celle de ceux qui décident, depuis leur confort intellectuel, qui peut être sauvé et qui peut être oublié.

Et concernant Gaza et la Palestine, il y a un biais chez une partie des pro-palestiniens, un biais. Ce biais révèle un antisémitisme latent, parfois dissimulé derrière un antisionisme de façade, qui hiérarchise les victimes en fonction de l’identité de leur bourreau.

L’humanisme proclamé devient alors une imposture : une grille idéologique qui instrumentalise certaines souffrances et en ignore d’autres, selon qu’elles confortent ou non un récit militant.

Prenons également l’exemple d’Haïti, pays que je connais bien. Haïti est aujourd’hui ravagé par une violence intérieure d’une intensité extrême : des gangs ultra-armés contrôlent près de 90 % de Port-au-Prince, multiplient les viols, les enlèvements, les massacres, et menacent l’existence même de l’État haïtien. Pourtant, la mobilisation occidentale (et hors de l’Occident) reste timide, presque absente. Pas de concerts solidaires, pas de campagnes virales, peu de tribunes exigeant une force internationale robuste.

Pourquoi ce silence ? Parce que l’ennemi n’est pas extérieur, ni occidental, ni israélien, ni impérialiste au sens traditionnel. Il est intérieur, complexe, enraciné dans une histoire postcoloniale que l’Occident préfère ne pas regarder en face. Et dans l’imaginaire militant, ce chaos ne produit ni récit mobilisateur, ni figure héroïque, seulement une gêne silencieuse.

Les pro-palestiniens exaltés (pour qui la Palestine est l’alpha et l’oméga de toutes les tragédies humaines), si prompts à donner des leçons de solidarité, n’ont aucune légitimité morale à le faire lorsqu’ils ignorent sciemment toujours les autres tragédies. Leur humanisme est sélectif, instrumental, et profondément hypocrite.

6. Le néocolonialisme inversé

Sous couvert d’humanisme, le campisme occidental reproduit les mécanismes mêmes qu’il prétend combattre. En décidant qui mérite la solidarité et qui peut être ignoré, certains artistes et intellectuels imposent leur propre grille idéologique au reste du monde.

Ce pouvoir de désignation — qui est victime, qui est oppresseur, qui est digne d’empathie — est une forme de domination symbolique. Et c’est là que le campisme devient un néocolonialisme inversé.

Ces postures ne sont pas neutres. Elles traduisent une volonté implicite de contrôler les récits et les légitimités, comme le faisaient jadis les empires coloniaux. Mais au lieu d’imposer une supériorité raciale ou économique, on impose aujourd’hui une supériorité morale et idéologique. On décrète depuis Paris, Londres ou Berlin quels peuples ont droit à la compassion, et lesquels doivent être sacrifiés sur l’autel de la cohérence militante.

Ce tri est profondément condescendant. Il nie aux peuples leur autonomie narrative, leur identité, leur droit à être entendus pour ce qu’ils vivent, et non pour ce qu’ils représentent dans une grille occidentale.

La situation en Ukraine, comme en Chine avec les Ouïghours, en RDC, au Soudan, en Birmanie avec les Rohingyas ou en Syrie, ne rentre pas dans le récit anticolonial romantique et se retrouve donc exclue, invisibilisée, abandonnée.

Ce n’est pas de l’oubli. C’est un choix.

Et ce choix révèle une posture néocoloniale : ceux qui prétendent défendre les opprimés se comportent comme des arbitres impériaux, distribuant la reconnaissance et la solidarité selon leurs propres critères idéologiques. Ils ne voient pas les peuples, mais des symboles. Ils n’entendent pas les cris, mais les slogans.

En cela, ils sont les véritables néocoloniaux : non pas ceux qui dominent par les armes ou l’économie, mais ceux qui dominent par le récit. Ceux qui décident, depuis leur confort intellectuel, qui mérite d’être sauvé et qui peut être oublié.

Conclusion : une imposture morale

Ce que certains appellent « posture morale » ou « engagement anticolonial » n’est, dans le cas ukrainien, rien d’autre qu’un abandon.

Derrière les discours sur la paix, la décolonisation ou la critique de l’Occident, se cache une mécanique idéologique qui trahit les principes mêmes qu’elle prétend défendre.

Le campisme occidental n’est pas une simple maladresse analytique. C’est une forme de lâcheté intellectuelle, une imposture politique, et surtout une condescendance néocoloniale.

En refusant de reconnaître les impérialismes non occidentaux, en hiérarchisant les victimes selon des critères esthétiques ou idéologiques, en disqualifiant les causes soutenues par l’Occident, ces artistes et intellectuels se rendent complices d’une violence qu’ils refusent de nommer.

Ils ne défendent pas les opprimés, ils choisissent lesquels méritent d’être défendus.

Cette posture occidentale est une forme de domination symbolique, un néocolonialisme inversé. L’Ukraine, comme d’autres peuples écrasés par des régimes autoritaires, est ainsi sacrifiée non pas par cynisme, mais par confort intellectuel.

L’histoire jugera cette hypocrisie et cette lâcheté. Elle retiendra que, face à une guerre d’agression menée par un empire néo-tsariste, ceux qui se réclamaient de la justice universelle ont préféré détourner le regard. Que leur haine obsessionnelle de l’Occident, leur nostalgie soviétique ou leur antisémitisme à peine voilé ont pesé plus lourd que la solidarité envers un peuple en lutte pour sa survie.

Et l'histoire retiendra que ce campisme, loin d’être un humanisme, fut une arme contre les victimes.

Définition du campisme : Le campisme désigne une posture idéologique qui consiste à soutenir systématiquement un camp géopolitique contre un autre, non pas en fonction des faits ou des principes, mais par réflexe d’opposition. Historiquement, ce terme est né pendant la guerre froide, lorsque certains intellectuels ou militants soutenaient inconditionnellement le « camp socialiste » (URSS et ses alliés) face au « camp capitaliste » (États-Unis et OTAN), quelles que soient les dérives autoritaires ou les violations des droits humains. Dans sa version contemporaine, le campisme se manifeste par une hostilité automatique envers les États-Unis et leurs alliés, et un soutien aveugle à tout régime ou acteur perçu comme « anti-américain », même s’il est autoritaire ou impérialiste. Cela conduit certains à justifier ou minimiser l’agression russe contre l’Ukraine, au nom d’un prétendu « anti-impérialisme », comme ils justifiaient autrefois l’invasion de l’Afghanistan ou la répression du Printemps de Prague.

Articles et livres autour du campisme à gauche et des dérives idéologiques

Caroline Fourest – Franc-Tireur

-

Le campisme, cette maladie de la gauche radicale

Analyse des réflexes anti-occidentaux qui poussent une partie de la gauche à soutenir des régimes autoritaires.

Paru dans Franc-Tireur, mai 2023. -

L’extrême gauche et le Hamas : la tentation du campisme

Dénonciation de la complaisance envers le Hamas au nom d’un anticolonialisme dévoyé.

Paru dans Franc-Tireur, octobre 2023.

Raphaël Glucksmann – Franc-Tireur

- Pourquoi la gauche doit soutenir l’Ukraine sans ambiguïté

Tribune appelant à rompre avec le relativisme moral et à défendre l’Ukraine sans réserve.

Paru dans Franc-Tireur, mars 2023.

Jean Birnbaum – Franc-Tireur

- La gauche et les dictatures : quand l’ennemi de l’Occident devient un ami

Réflexion sur le glissement idéologique d’une gauche campiste qui excuse les régimes non occidentaux.

Paru dans Franc-Tireur, juillet 2023.

Laurent Bouvet – Franc-Tireur

- La gauche identitaire contre l’universalisme

Critique de la dérive identitaire d’une partie de la gauche, qui abandonne l’universalisme républicain.

Article d’archives, disponible via les collections numériques ou en bibliothèque.

📎 Articles dans Le Point

-

L’extrême gauche manifeste pour la Palestine

Analyse d’une mobilisation à Paris où le discours campiste est omniprésent. -

Cette extrême gauche complaisante face au Hamas

Dénonciation de la justification implicite des attaques du Hamas par certains militants et intellectuels.

Francisco Louça – Afrique en lutte

- Internationalisme vs campisme

Le campisme et le sectarisme sont les deux faces d’une gauche conservatrice en crise.

Lire l’article

Elia J. Ayoub – Antidote Zine

- La trahison des gauches occidentales

Dénonce une gauche qui trahit ses principes au nom d’un anti-occidentalisme obsessionnel.

Lire l’article

Nicolas Tenzer – Notre guerre. Le crime et l’oubli

- Dénonce le campisme comme trahison morale et stratégique.

Critique les partis comme LFI ou le PCF pour leur refus d’aider l’Ukraine.

Lire le livre

Nathalie Heinich – Penser contre son camp

- Défend l’idée qu’il faut parfois penser contre son propre camp pour rester fidèle à ses valeurs.

France Culture – Entretien

Tribune Juive – L’antisémitisme, point aveugle du wokisme

Amazon – Le livre

Christophe Ventura & Didier Billion – LVSL

- Désoccidentalisation. Repenser l’ordre du monde

Appellent à dépasser les réflexes binaires hérités de la guerre froide.

Lire l’article

Jean-Marc B – Mediapart

- Le campisme, une vision binaire et idéologique des questions internationales

Appelle à retrouver une solidarité fondée sur les droits humains.

Lire l’article

Infolibertaire.net

- En finir avec le campisme

Appelle à une position internationaliste et humaniste.

Lire l’article

Marc Semo – Le Monde

- Le campisme ou choisir son camp dans un monde divisé

Dénonce la logique de l’ennemi de mon ennemi comme grille obsolète.

Lire l’article

Philippe Marlière – Le Nouvel Obs

- Mélenchon et l’Ukraine : un campisme réactionnaire

Dénonce la lecture biaisée du conflit ukrainien par LFI.

Lire l’article

L’ultra-militantisme et l’engagement politique contemporain

Pour prolonger cette réflexion sur le campisme militant, il est utile d’examiner les ressorts psychologiques qui nourrissent certains engagements radicaux. L’annexe qui suit, inspirée des analyses de Nauticas sur X (source), explore comment le militantisme peut devenir une posture existentielle, où la cause sert moins à défendre des victimes qu’à projeter une colère intérieure.

Cette dérive explique en partie pourquoi certaines luttes, comme celle pour la Palestine, sont investies avec une intensité disproportionnée, tandis que d’autres, comme l’Ukraine ou les Rohingyas, sont ignorées. C’est la face intime du campisme : celle où l’idéologie devient un refuge, mais aussi une prison.

Dans les marges les plus radicales de l’engagement politique contemporain, on observe une forme de militantisme qui dépasse la défense de causes justes pour devenir une posture existentielle. Ce militantisme extrême ne relève plus d’un simple engagement idéologique : il devient une manière d’être au monde, une réponse à un malaise intérieur, une quête de sens qui s’exprime par la radicalité.

Ce phénomène ne peut être compris uniquement à travers les prismes sociologiques ou politiques. Il faut plonger dans les ressorts psychologiques qui sous-tendent l’engagement. Comme l’a observé Nietzsche, le ressentiment est souvent le moteur caché de l’action militante. Ce n’est pas tant la cause qui attire, mais la possibilité qu’elle offre d’extérioriser une colère intérieure. Le militant choisit une cause non pour la défendre, mais pour pouvoir haïr ceux qui ne la partagent pas. Il politise ses angoisses, projette sa haine de soi sur le monde, et trouve dans l’idéologie une légitimation de sa violence.

Arthur Koestler, qui a lui-même traversé les méandres de l’engagement idéologique, l’a bien résumé :

« L’hypersensibilité à l’injustice sociale et la soif maladive de l’utopie sont des signes de névrose et d’inadaptation. »

Ce n’est pas la théorie qui crée le militant, mais une disposition psychologique qui rend sensible aux théories révolutionnaires. L’idéologie devient alors une rationalisation du mal-être personnel.

Ce militantisme ne cherche pas à convaincre, mais à combattre. Il ne débat pas, il attaque. Plus la cause semble noble, plus la violence paraît légitime. Insulter, humilier, agresser devient un acte de justice. Le militant se croit bon parce qu’il souffre pour les autres, comme l’écrivait Beaumarchais :

« On est meilleur quand on se sent pleurer. On se trouve si bon après la compassion ! »

Mais cette compassion est souvent une mise en scène. Elle permet au militant de se sentir important, investi d’une mission. La cause donne un sens à sa vie, justifie son existence, et devient le socle de son identité. Toute remise en question est vécue comme une attaque personnelle.

Simon Leys, attaqué par les maoïstes pour avoir révélé la réalité du régime chinois, en a fait l’amère expérience : le militant radical ne supporte pas que l’on touche à sa vérité, car c’est sa propre stabilité psychique qui est en jeu.

Dans ce contexte, certaines causes deviennent des totems. Elles concentrent toutes les frustrations, toutes les projections, et transforment des conflits complexes en miroirs des névroses occidentales.

Romain Gary l’avait pressenti en observant certains Blancs s’approprier la cause afro-américaine :

« Il y a parmi les Blancs des inadaptés psychologiques, des misfits qui utilisent la tragédie et la revendication des Afro-Américains afin de transférer leur névrose personnelle hors du domaine psychique, sur un social qui la légitime. »

Ce mécanisme est aujourd’hui à l’œuvre dans de nombreux engagements contemporains, où des militants projettent leurs failles intimes sur des luttes extérieures, qu’ils transforment en théâtre de leur propre lutte intérieure.

Alexis de Tocqueville avait déjà pressenti ce paradoxe : plus une société devient égalitaire, plus le sentiment de frustration et d’impuissance s’accroît. Le militant extrême ne supporte plus la moindre différence. Il rêve d’un monde aplani, uniforme, où toute singularité devient suspecte. Il veut coucher l’humanité dans le lit de Procuste.

Cette quête d’égalité absolue est une source de souffrance. Le militant se compare sans cesse, se sent inférieur, et transforme cette douleur en indignation. Il ne cherche pas à améliorer le monde, mais à se venger de lui. Sa radicalité devient un objet de fierté : plus il est extrême, meilleur il pense être.

Pierre Bourdieu lui-même se méfiait des militants qui gravitaient autour de lui, conscients que l’engagement pouvait masquer des pulsions destructrices :

« Je pense que ceux que Weber appelait les “intellectuels prolétaroïdes”, qui sont des gens très malheureux et très dangereux, ont joué un rôle très important et terriblement funeste dans toutes les violences historiques. »

Hannah Arendt a montré que la négation du réel est au fondement du totalitarisme. Les idéologies, écrit-elle, sont des systèmes d’explication du monde qui prétendent tout expliquer sans jamais se confronter à l’expérience réelle. Le militant ultra-idéologisé ne voit plus le monde tel qu’il est, mais tel que son idéologie lui dit qu’il doit être. Il nie les faits, rejette les nuances, et transforme toute contradiction en trahison.

Enfin, derrière l’engagement, il y a souvent une quête de salut personnel. Comme l’a observé un ancien travailleur humanitaire, certains bénévoles accourent vers les réfugiés non pour les secourir, mais pour être secourus. Ils cherchent à être sauvés d’eux-mêmes, à donner un sens à leur existence, à se réconcilier avec leur propre douleur.

L’ultra militantisme, dans sa forme la plus radicale, n’est pas une réponse politique à une injustice, mais une réponse psychologique à un mal-être. Il transforme la souffrance personnelle en indignation collective, la haine de soi en haine du monde, et l’angoisse en mission. L’idéologie devient alors un refuge, une armure, mais aussi une prison.

On retrouve ces mécanismes psychologiques dans une partie du militantisme pro-palestinien occidental, où la cause devient un exutoire identitaire. Elle est investie de manière disproportionnée, souvent détachée des réalités du conflit, et sert de miroir aux frustrations personnelles. Ce n’est plus seulement un engagement politique, mais une quête de sens qui transforme la complexité en certitude idéologique. Cette posture devient une idéologie totalisante, qui confond justice avec rage, rejette le dialogue, et transforme le réel quitte à propager des informations biaisées ou des caricatures simplistes de la situation. Dans ses dérives les plus inquiétantes, elle déborde sur un antisémitisme latent ou explicite, où certains militants exigent des comptes de tous les juifs, les assimilent à un camp ennemi, et s’en prennent parfois à eux, verbalement ou physiquement, au mépris de toute distinction entre individus et États.

Citations reprrises dans ce fil sur X, àr propos du militantisme, la psychologie de l’engagement et les dérives idéologiques

Friedrich Nietzsche

Il y a en lui un instinct de causalité qui le pousse à raisonner : il faut que ce soit la faute à quelqu’un s’il se trouve mal à l’aise…

Cette « belle indignation » lui fait déjà du bien par elle-même, c’est un vrai plaisir pour un pauvre diable de pouvoir injurier — il y trouve une petite ivresse de puissance. Déjà la plainte, rien que le fait de se plaindre peut donner à la vie un attrait qui la fait supporter : dans toute plainte il y a une dose raffinée de vengeance, on reproche son malaise, dans certains cas même sa bassesse, comme une injustice, comme un privilège inique, à ceux qui se trouvent dans d’autres conditions. « Puisque je suis une canaille tu devrais en être une aussi » : c’est avec cette logique qu’on fait les révolutions. Les doléances ne valent jamais rien : elles proviennent toujours de la faiblesse.Que l’on attribue son malaise aux autres ou à soi-même — aux autres le socialiste, à soi-même le chrétien — il n’y a là proprement aucune différence. Dans les deux cas quelqu’un doit être coupable et c’est là ce qu’il y a d’indigne, celui qui souffre prescrit contre sa souffrance le miel de la vengeance. Les objets de ce besoin de vengeance naissent, comme des besoins de plaisir, par des causes occasionnelles : celui qui souffre trouve partout des raisons pour rafraîchir sa haine mesquine.

Arthur Koestler

Ce n’est pas la théorie marxiste par elle-même qui fait les rebelles, mais une disposition psychologique qui rend ces derniers sensibles aux théories révolutionnaires. Celles-ci servent alors de rationalisation à leur conflit personnel.

Stefan Zweig

Mais même chez les hommes auxquels on pouvait se fier, je m’ennuyais de la stérilité des éternelles discussions et de les voir opiniâtrement divisés en groupes radicaux, libéraux, anarchistes, bolchévistes et sans partis. Pour la première fois j’appris à observer bien le type éternel du révolutionnaire professionnel, qui, par son attitude de pure opposition, se sent grandi dans son insignifiance et se cramponne aux dogmes, parce qu’il ne trouve aucun point d’appui en lui-même. Rester dans cette confusion bavarde, c’était s’embrouiller, cultiver des camaraderies peu sûres et compromettre la sécurité morale de ses propres convictions. Ainsi je me retirai. En réalité aucun de ces conspirateurs d’estaminet ne s’est jamais risqué à faire un complot, et de tous ces suppôts improvisés d’une politique mondiale, pas un seul n’a jamais su faire la politique dont on eût vraiment eu besoin. Dès que commença le travail positif, la reconstruction après la guerre, ils demeurèrent plongés dans leur négativisme d’ergoteurs grincheux, tout comme entre les poètes antimilitaristes de ce temps-là, bien peu, après la guerre, ont réussi à produire encore une œuvre substantielle. C’était l’époque, avec sa fièvre, qui discutait en eux, faisait de la poésie et de la politique, et, comme tous les groupes qui ne doivent leur cohésion qu’à une constellation momentanée et non à une idée vécue, ce cercle de gens intéressants et doués s’est désagrégé sans laisser de traces, dès que la résistance contre laquelle ils luttaient, la guerre, fut passée.

Simon Leys

La passion policière qui pousse certaines gens à dénoncer voisins, parents, relations ou collègues ne trouve de véritable exutoire que dans les périodes de bouleversements, de guerres, d’occupations, etc.

Mais même en temps normal, elle n’en demeure pas moins latente chez les ratés, les envieux et les médiocres et constitue un phénomène psychologique singulier qui mériterait d’être mieux étudié.

La vénalité en est rarement absente, mais ce serait une erreur d’y voir son moteur exclusif ; dans ce genre de démarche en effet, la recherche d’avantages personnels s’augmente le plus souvent d’autres mobiles non moins puissants :

des sentiments d’infériorité ou de frustration (sur qui la seule apparence de succès chez autrui vient agir comme une intolérable provocation),

le désir de se donner de l’importance,

une forme d’exhibitionnisme.

Pierre Bourdieu

Je pense que ceux que Weber appelait les « intellectuels prolétaroïdes », qui sont des gens très malheureux et très dangereux, ont joué un rôle très important et terriblement funeste dans toutes les violences historiques.