Ce site parle habituellement de cybersécurité, d’ingérence numérique, d’OSINT, de support technique… parfois même de jeux de rôle sur papier. Mais aujourd’hui, je vais parler d’un livre, pas n’importe lequel : Notre guerre de Nicolas Tenzer.

Pourquoi ? Parce que ce livre ne parle pas seulement de l’Ukraine, il parle de nous, de notre responsabilité (mais aussi de celles de nos gouvernants passés et présents), en tant que citoyens européens, face à une agression russe qui ne vise pas seulement un pays, injustement et violemment agressé, mais aussi notre liberté et les fondements mêmes de notre démocratie.

Je n'ai pas la prétention d'évoquer tous les thèmes et toutes les analyses (magistrales) délivrés dans ce livre qui fait presque 600 pages, je me contente modestement de faire une évocation des points majeurs. Je n'évoquerai pas de nombreux chapitres de ce livre, notamment ceux consacrés à la Russie et à la responsabilité collective de sa population, qui ne fait rien pour arrêter cette guerre, par conviction (la "minorité" active), ignorance et surtout apathie.

À travers ce texte, j’évoquerai également « L’étrange défaite » de Marc Bloch (que je conseille fortement de lire), écrit dans l’urgence d’un autre effondrement. Car il y a des parallèles troublants entre les aveuglements d’hier et les hésitations d’aujourd’hui. Et parce que, comme Marc Bloch, Nicolas Tenzer nous rappelle que l’histoire ne pardonne pas l’indifférence.

Enfin, pour écrire cet article, même si j'ai lu "Notre guerre", je me suis beaucoup inspiré d'analyses, d'interviews et articles (notamment de Nicols Tenzer), vus ou lus dans la presse et dans différents médias en ligne (réseaux sociaux, etc.) Je conseille à ce propos, de suivre le compte de Nicolas Tenzer sur X : https://x.com/NTenzer

Notre guerre de Nicolas Tenzer

La défaite volontaire, quand l’Occident abdique face au crime.

Sortir du déni et ouvrir les yeux sur un révisionnisme systématique.

Activer une diplomatie de guerre volontariste et structurée.

Restaurer le droit international comme principe fondateur, non comme option.

Préserver la singularité humaine dans les récits et les actions.

Introduction

Des défaites intellectuelles aux crimes permis : Marc Bloch et Nicolas Tenzer, deux voix pour une même alerte « Les capitulations réelles se préparent par des défaites intellectuelles. » – Marc Bloch Il y a près de cent ans, Marc Bloch alertait contre une société qui ne savait plus voir, décider, ni se défendre. En 2024, Nicolas Tenzer prolonge ce cri d’alarme, en le hissant à l’échelle mondiale. Dans les deux cas, il s’agit d’une guerre des intelligences, des volontés, des morales.

En 1940, après l’effondrement éclair de l’armée française face à la Wehrmacht, Marc Bloch, historien et officier de réserve, écrivait L’Étrange Défaite : une œuvre à la fois témoignage, autopsie et réquisitoire. Il y dénonçait les responsabilités collectives, et notamment l’aveuglement des élites civiles et militaires face à la menace hitlérienne. Pour Bloch, la chute de la France n’était pas seulement militaire : c’était une faillite morale et intellectuelle.

En 2024, Nicolas Tenzer publie Notre guerre, une analyse lucide et urgente de la nouvelle configuration géopolitique mondiale, marquée par la guerre russe contre l’Ukraine, la remise en cause du droit international, et la passivité des démocraties occidentales. Comme Bloch, il pointe une « étrange défaite » contemporaine : non plus d’un pays, mais d’un système de valeurs.

Et dans les deux cas, une même conclusion s’impose : la guerre que l’on refuse de penser finit toujours par nous détruire.

Bloch reprochait aux élites françaises leur incapacité à nommer le danger fasciste ; elles préféraient les jeux parlementaires (on peut faire le même constat en 2025, rien ne change), les querelles secondaires, ou l’attentisme. Tenzer observe le même phénomène : une incapacité des chancelleries à désigner l’ennemi pour ce qu’il est, à reconnaître que certains régimes sont fondamentalement hostiles à la liberté et à l’État de droit.

Ce refus de nommer, Bloch l’attribuait à une peur du conflit, à un confort intellectuel, à une foi aveugle dans les institutions. Tenzer en dénonce aujourd’hui les avatars contemporains : la diplomatie molle, les discours d’équilibre, le culte de la "réalité géopolitique" qui sert de prétexte à l’inaction

Au moment où l’ordre international chancelle, ce n’est pas seulement sous les coups des régimes autoritaires que vacille notre monde, mais sous l’effet d’un abandon stratégique et moral de l’Occident lui-même. Dans Notre guerre, Nicolas Tenzer lance un avertissement grave : la vraie trahison ne vient pas des dictateurs, elle est attendue, mais de ceux qui, au nom du "réalisme", refusent de voir, de nommer, et d’agir.

Ceux qui prétendent incarner la sagesse diplomatique, notamment et surtout les chancelleries, les experts et stratèges autoproclamés, se réfugient toujours derrière ces principes soit-disant pragmatiques, tout en laissant les peuples opprimés être écrasés. À force de vouloir préserver la "paix", ils sacrifient la justice. À force de croire au dialogue, ils parlent avec des régimes qui méprisent la parole. À force d’éviter le conflit, ils préparent la prochaine défaite.

Le "réalisme" : un masque pour la lâcheté

Le réalisme stratégique qui domine aujourd’hui dans les grandes capitales occidentales, de Washington à Paris, de Berlin à Bruxelles, repose sur une illusion : que l’on peut coexister avec les puissances révisionnistes sans céder à la guerre. Mais cette illusion s’écroule quand le crime devient systémique, assumé, méthodique. Ce que Nicolas Tenzer démontre avec force, c’est que la Russie de Vladimir Poutine n’agit pas selon une logique classique de puissance ; elle poursuit un projet idéologique, fondé sur la destruction de l’ordre libéral, la négation du droit, l’effacement de la vérité.

Dans ce contexte, le "réalisme" qui consiste à ne pas "provoquer" Moscou ou à ne pas "humilier" la Russie est non seulement inopérant, mais complice. En acceptant de discuter sur les conditions de la reddition ukrainienne, certains diplomates occidentaux entérinent le droit du plus fort. Le "réalisme" devient le nom de la soumission. Et la diplomatie, au lieu d’être l’art de prévenir le mal, devient celui de l’accompagner avec courtoisie.

La diplomatie aveugle : myopie volontaire ou trahison ?

Nicolas Tenzer accuse, sans détours, les diplomaties occidentales d’illettrisme stratégique et moral. Aveugles aux signes avant-coureurs : la Tchétchénie, la Géorgie, la Syrie, la Crimée. Elles ont continuellement raté les rendez-vous de l’Histoire. Le discours de Munich de Poutine en 2007 fut un signal clair ; il fut ignoré. L’annexion de la Crimée en 2014 aurait dû entraîner une réaction radicale. Elle n’a suscité que des sanctions molles. Chaque reculade a nourri l’hubris de l’agresseur.

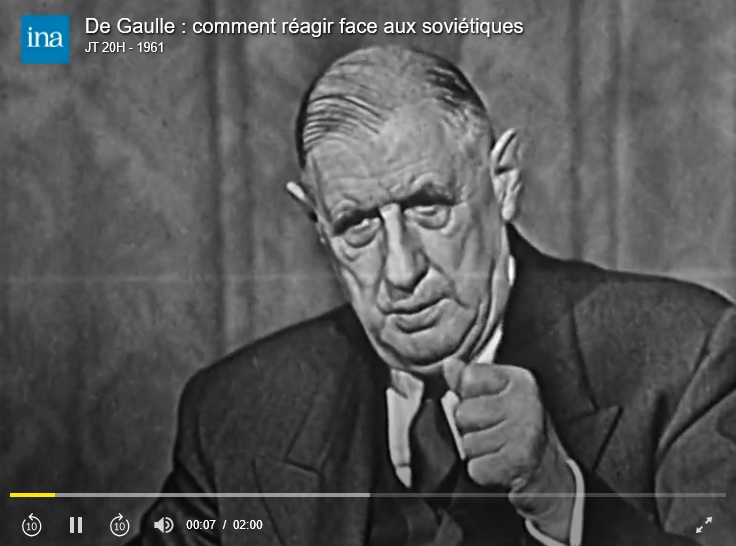

Cela rappelle ce discours de De Gaulle, qui prévenait qu’il ne fallait surtout pas reculer par peur de provoquer la guerre. Et on ne peut pas accuser De Gaulle, cela s’adresse aux campistes qui détestent les USA

« À un certain point de menace de la part d’un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l’agresseur, de le pousser à redoubler sa pression, et finalement, facilite et hâte son assaut. Au total, actuellement, les puissances occidentales n’ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droites et fermes. »

De Gaulle, comment réagir face aux soviétiques :

Les mêmes erreurs se perpétuent.

Mais l’aveuglement n’est pas toujours involontaire. Il s’accompagne souvent d’un calcul cynique : celui des intérêts économiques (le gaz russe, les marchés chinois), des équilibres politiques internes, ou de la peur du coût de l’engagement. Ce calcul mène à la neutralisation de toute politique étrangère fondée sur des principes. Il vide la diplomatie de son sens et en fait un simple exercice de gestion de la résignation.

La guerre que l’Occident refuse de nommer

Nicolas Tenzer insiste sur ce point capital : nous sommes déjà en guerre, qu’on le veuille ou non. Une guerre totale, qui dépasse les champs de bataille. Elle se joue dans les cyberattaques, la désinformation, la corruption des élites, l’infiltration idéologique. Cette guerre dure depuis des dizaines d’années, elle a commencé bien avant le conflit ukrainien, mais elle s’est amplifiée depuis 2008 et 2014. Et pourtant, une partie des chancelleries refuse de voir cette réalité. Elles préfèrent croire que tout se négocie, que tout peut s’accommoder.

Ce refus de la conflictualité est en réalité un déni de justice. Car il ne s’agit pas d’une guerre entre puissances égales, mais d’une agression brutale contre un peuple libre. Accepter cette guerre, ce n’est pas la vouloir, c’est reconnaître qu’elle existe et qu’elle exige une réponse. Une vraie pensée stratégique, selon Tenzer, repose sur ce double impératif : vaincre l’agresseur et protéger les valeurs fondamentales.

Ce qui doit être fait : diplomatie de guerre et reconquête morale

Contre la paralysie des chancelleries, Tenzer propose une doctrine claire : la diplomatie de guerre. Elle ne signifie pas le bellicisme, mais le refus de la capitulation. Elle implique :

• La saisie des avoirs russes gelés pour financer la reconstruction ukrainienne

• Le renforcement massif et inconditionnel de l’aide militaire

• La mise en échec de l’idéologie révisionniste dans les arènes internationales

• Et surtout, la déconstruction du récit fataliste selon lequel "le monde est trop complexe pour choisir entre le bien et le mal"

L’Occident, pour retrouver sa force, doit se souvenir qu’il n’est pas seulement une zone géographique, mais une idée : celle de la liberté, de la dignité humaine, du droit. Et qu’il n’y a pas de neutralité possible face au crime.

Conclusion : L’heure du courage

Notre guerre est un cri. Celui d’un homme qui refuse de voir les démocraties s’endormir pendant que les tyrans s’arment. Celui d’un penseur qui sait que la lucidité est la condition du courage, et que le courage est le seul antidote à la barbarie. L’histoire ne pardonne pas les hésitations. Chaque faiblesse d’aujourd’hui prépare les tragédies de demain.

Il est temps que les chancelleries occidentales cessent d’être les comptables de leur propre impuissance, et qu’elles deviennent les architectes d’un ordre fondé sur la justice, non sur la peur. Cela exige un changement radical de paradigme. Et surtout, une volonté politique qui ne confonde plus prudence et lâcheté.

Car ce n’est pas la guerre que nous devons craindre, mais l’oubli du mal.

Le président de la république a bien compris la gravité de la situation. Il a pris enfin les décisions nécessaires avec les gouvernements successifs. La situation est meilleure pour la Défense nationale, les enjeux géopolitiques ne sont plus négligés, le pays est mieux préparé, malgré l'instabilité politique actuelle (et la médiocrité des représentants des différents partis politiques). Je n'ose imaginer ce qui se serait passer pour le soutien à l'Ukraine en Europe et pour notre contient dans son ensemble, si un des représentants des extrêmes était arrivé au pouvoir en France lors de la dernière élection présidentielle.

Notes concernant l’exécutif et les ministres de la défense en France, ces 40 dernières années

Cet addendum ne se veut pas exhaustif, j’évoque certains acteurs de notre politique nationale, les pires selon moi et surtout ceux dont je me souviens. A mon avis, mais aussi de l’avis de nombreux analystes, voici les pires ministres de la Défense de ces 40 dernières années, qui sont responsables en grande partie du déclin de l’armée française.

Charles Millon (1995–1997) – Chirac :

Une idéologie conservatrice et russophile, combinée à une mauvaise lecture du monde post-soviétique, a contribué à des choix lourds de conséquences pour les effectifs et la doctrine. Sympathie envers la Russie : Millon, comme d’autres à droite à cette époque, voyait encore la Russie post-soviétique comme un partenaire potentiel, minimisant les signes de résurgence autoritaire. Idéologie souverainiste peu compatible avec une stratégie réaliste : son approche sur la Défense, déconnectée des dynamiques d’alliances (OTAN, UE), l’a empêché de moderniser la doctrine stratégique. Il fut le porte-drapeau de la suppression du service militaire obligatoire, sans prévoir de force de réserve structurée.

Hervé Morin (2007–2010) – Sarkozy :

Une incompétence technocratique, doublée d’un manque d’autorité face à Bercy, a fait de Morin l’un des artisans silencieux du déclin militaire. Sous sa gestion, les coupes budgétaires massives prévues dans la RGPP ont été appliquées sans grande résistance. Aucune vision stratégique claire face à la montée des menaces (terrorisme, Russie, cyber).

Gérard Longuet (2011–2012) – Sarkozy :

Une idéologie "réaliste" molle, un attachement au monde d’avant la guerre froide, et une absence de vision d’ensemble. Peu actif sur la modernisation doctrinale, il a poursuivi sans inflexion la politique de réduction des effectifs. Proximité affichée avec des réseaux russes, et relativisation de la menace poutinienne, notamment dans ses prises de parole publiques.

Mention spéciale pour un cas à part, Jean-Pierre Chevènement (1988 – 1991) – Mitterand :

Un défenseur d’une armée forte, mais avec un tropisme pro-russe jamais clairement assumé. Il a tenu des propos ambigus sur la Russie post-soviétique, et fut envoyé spécial de François Hollande en Russie en 2014, au moment même de l’annexion de la Crimée. Bien qu’il ne soit pas un “poutinophile” affiché, il incarne cette école de pensée franco-réaliste, qui voit Moscou comme un partenaire potentiel plutôt que comme une menace.

Un duo terriblement mauvais

Je n'évoque pas un ministre de la défense, mais un couple Président de la république et 1er ministre, qui ont une grande responsabilité dans la situation actuelle.

Fillon et Sarkozy (2007 – 2012), entre fascination et capitulation diplomatique :

Les positions de Sarkozy et Fillon sont directement dénoncées dans le livre de Nicolas Tenzer, même si leurs noms ne sont pas toujours cités.

Nicolas Tenzer critique :

- Le réalisme de salon, qui consiste à accepter le viol du droit international au nom de la "stabilité" ;

- L’indulgence envers les autocraties, qu’il qualifie de "soumission intellectuelle" ;

-

La trahison des valeurs européennes de droit, de souveraineté, de solidarité.

-

❝ L’Europe a trop souvent confondu la paix avec la lâcheté, et la stabilité avec la résignation. ❞ — Notre guerre, Nicolas Tenzer

Sarkozy et Fillon sont l’archétype des dirigeants qui ont choisi la capitulation morale plutôt que la confrontation avec le réel.

Dès le début de leur mandat, Sarkozy et Fillon ont affirmé vouloir réchauffer les relations avec Moscou (même erreur qu’Obama mais pas pour les mêmes raisons), dans une vision de la Russie comme partenaire stratégique, non comme adversaire. Cela se traduit par :

- Une rhétorique sur la Russie comme « grande puissance » à respecter ;

- Une volonté affichée d’inclure Moscou dans une “architecture de sécurité européenne”, sur le modèle gaulliste du “continent de Lisbonne à Vladivostok” ;

- Une atténuation systématique des signaux d’agressivité russes, comme s’ils étaient secondaires.

La Russie envahit la Géorgie en août 2008. C’est un acte de guerre manifeste contre un État souverain, avec des milliers de déplacés, des crimes de guerre, et une violation flagrante du droit international.

Que font Sarkozy et Fillon ?

- Sarkozy, à la tête du Conseil européen, joue le médiateur avec Moscou.

- Il accepte un cessez-le-feu sur mesure pour la Russie, permettant à Poutine de garder de facto le contrôle de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie.

- Fillon soutient cette position, en affirmant que « la Russie ne doit pas être humiliée », et que l’Europe a besoin d’un dialogue stratégique avec elle.

Cette attitude est une validation implicite de l’usage de la force par Moscou, et un message clair : les Européens n’interviendront pas pour défendre leurs voisins (cela sera validé de nouveau avec la reculade d’Obama en Syrie).

Le piège énergétique et industriel accepté sans résistance :

- La France (et encore plus l’Allemagne) ne remet jamais en cause la dépendance énergétique croissante de l’Europe vis-à-vis du gaz russe.

- Fillon plaide pour un partenariat énergétique renforcé avec la Russie, y compris à travers GDF Suez (aujourd’hui Engie).

- En 2010, la France accepte la vente des navires Mistral à la Russie (heureusement annulée par Hollande, décision forte et éclairée), transaction conclue malgré l’annexion de territoires géorgiens deux ans plus tôt.

Cette décision marque une perte complète de lucidité stratégique, car elle arme un pays en guerre avec ses voisins, en contradiction avec tous les principes français en matière de souveraineté.

Leur mandat est une illustration parfaite de l’aveuglement volontaire, qui a désarmé la France, non seulement militairement, mais aussi intellectuellement, face au retour de la guerre en Europe. La Russie n’a pas changé entre 2008 et 2022 : c’est la myopie des dirigeants français qui l’a rendue plus dangereuse.

Après leur mandat, leurs accointances avec la Russie se confirme:

François Fillon :

-

Rejoint deux conseils d’administration d’entreprises russes (Zaroubejneft et Sibur) en 2021, en pleine escalade de tensions avec l’Ukraine.

-

Défend jusqu’en 2022 la recherche d’une solution diplomatique avec Moscou, même après l’annexion de la Crimée.

- N’a jamais exprimé de critique frontale contre le régime poutinien, même après l’invasion de l’Ukraine.

Nicolas Sarkozy :

- En 2023, dans une interview au Figaro, relativise encore l’annexion de la Crimée, et propose un statut de neutralité pour l’Ukraine.

- Il réaffirme que la Russie est une puissance incontournable, et que l’humilier serait une erreur.

Sébastien Lecornu : un ministre des Armées lucide et réformateur

Je tiens d’abord à préciser que je parle de la personne en tant que ministre, peu importe son parti (Renaissance). S'il appartenait à un autre camp de notre champ politique, ne modifierait pas mon avis sur ses qualités, son sérieux et sa clairvoyance.

Sébastien Lecornu, nommé ministre des Armées en mai 2022 à seulement 35 ans, incarne une figure singulière du gouvernement d’Emmanuel Macron : discret, loyal et stratège, il s’est imposé comme un pilier durable d’un gouvernement instable. Fort d’une vision claire, il porte une doctrine de défense résolument tournée vers la haute intensité, le réarmement industriel et la souveraineté stratégique, à travers une Loi de programmation militaire ambitieuse. Colonel de réserve, il associe engagement concret et lucidité stratégique, assumant la fin des illusions sur la paix perpétuelle en Europe. Défenseur de l’autonomie nucléaire et d’une coopération européenne ciblée, il œuvre également à renforcer la sécurité des territoires d’outre-mer, inscrivant son action dans une rupture nette avec les approches défensives minimalistes du passé.

Discours clair sur les menaces

- Contrairement aux discours flous ou complaisants des années 2000–2010, Lecornu nomme les ennemis : Russie, islamisme armé, guerre informationnelle, menaces hybrides, etc.

- Il a déclaré dès 2022 que la guerre en Ukraine (qui a commencé en fait en 2014) marquait un changement d’ère stratégique, et que la France devait en tirer des conséquences rapides.

Volonté de réarmer la France

- Il a activement défendu et mis en œuvre la nouvelle Loi de programmation militaire (LPM) 2024–2030, avec un budget historique de 413 milliards d’euros, en hausse de 40 %.

- Il insiste sur une logique de préparation au "combat de haute intensité", longtemps négligé.

Approche réaliste et républicaine

- Lecornu ne cède pas à la tentation du populisme militaire, ni à celle du pacifisme technocratique.

- Il comprend que la guerre, même non voulue, peut frapper une nation non préparée.

- Il parle sans détour de la possibilité de guerre sur le territoire européen, un tabou levé avec courage.

Dialogue avec les militaires et refus de l’autosatisfaction

- Colonel de gendarmerie de réserve, il écoute les chefs militaires (ce qui n’était pas toujours le cas sous Hollande ou Sarkozy), et ne fait pas de communication sur les ruines d’une armée appauvrie.

- Il reconnaît les fragilités logistiques, industrielles et humaines.

Une haute hiérarchie militaire à la hauteur des enjeux

Général Thierry Burkhard (CEMA 2021–2023)

- A lancé une doctrine du combat de haute intensité.

- A recentré le discours militaire sur les capacités concrètes de combat, et non sur la seule projection ou les opérations extérieures.

- Très apprécié dans les cercles stratégiques européens pour sa vision lucide et transnationale des menaces.

Général Fabien Mandon (CEMA depuis sept 2025)

- Ancien chef d’état-major particulier du président, prend la main à partir du 1er septembre 2025. Sa nomination a été saluée par le ministre Sébastien Lecornu et le président Macron comme étant la continuité d’une stratégie de défense forte et réaliste.

- Dans la continuité de Burkhard, il alerte sur la réalité du risque de guerre sur le sol européen.

Le tandem Lecornu – CEMA, politique et militaire, rompt avec :

- Le “réalisme pro-russe” d’un Fillon ou d’un Longuet,

- L’aveuglement technocratique d’un Morin ou d’un Le Drian en période d’austérité,

- Le manque de vision de ministres “passagers” qui n’avaient ni la stature, ni l’autorité pour penser la guerre en amont (au lieu de la subir ensuite).

Les défenseurs de l’agression russe (en plus des “réalistes“).

Qu'est-ce qu'un campiste

Le campisme désigne une posture idéologique qui consiste à soutenir systématiquement un camp géopolitique contre un autre, non pas en fonction des faits ou des principes, mais par réflexe d’opposition. Historiquement, ce terme est né pendant la guerre froide, lorsque certains intellectuels ou militants soutenaient inconditionnellement le « camp socialiste » (URSS et ses alliés) face au « camp capitaliste » (États-Unis et OTAN), quelles que soient les dérives autoritaires ou les violations des droits humains. Dans sa version contemporaine, le campisme se manifeste par une hostilité automatique envers les États-Unis et leurs alliés, et un soutien aveugle à tout régime ou acteur perçu comme « anti-américain », même s’il est autoritaire ou impérialiste. Cela conduit certains à justifier ou minimiser l’agression russe contre l’Ukraine, au nom d’un prétendu « anti-impérialisme » (qui soutient finalement l’impérialisme russe, chinois ou iranien), comme ils justifiaient autrefois l’invasion de l’Afghanistan ou la répression du Printemps de Prague. En France, nous avons plusieurs partis campistes (et parfois tankistes), avec un syndicat en particulier, je n’ai pas besoin de les nommer, ce sont ceux qui ont refusé de voter toute sanction au parlement européen contre la Russie et tout aide militaire à l’assemblée mais aussi au niveau européen.

Qu’est-ce qu’un tankiste ?

Aucun rapport avec le sens militaire classique (conducteur de char), le terme tankiste est utilisé dans les milieux OSINT et cyber pour désigner un militant pro-russe actif en ligne, souvent membre des brigades numériques qui défendent les positions du Kremlin.

Le tankiste :

- inonde les forums et réseaux sociaux de messages pro-russes

- relaye des narratifs de désinformation, souvent coordonnés

- harcèle les opposants, notamment les Ukrainiens, journalistes ou chercheurs.

C’est le bras armé numérique du vatnik, qui agit souvent en meute, parfois sous faux profils, et toujours avec une mission : faire taire, détourner, manipuler.

Qu’est-ce qu’un vatnik ?

Le terme vatnik (ou vatnyk, en russe ва́тник) est un mot péjoratif né d’un mème Internet en 2011, popularisé par l’artiste russe Anton Tchadski. À l’origine, il désigne une veste matelassée portée par les ouvriers et soldats soviétiques. Mais dans sa version contemporaine, le vatnik est devenu le symbole d’un soutien aveugle au régime russe. Le terme devient viral, surtout après 2014, avec la guerre du Donbass en Ukraine.

Dans le débat géopolitique, un vatnik est une personne qui :

- avale la propagande d’État sans la questionner

- justifie toutes les actions du Kremlin, y compris les agressions militaires

- rejette systématiquement les critiques occidentales, au nom d’un patriotisme dévoyé.

C’est un archétype du nationaliste autoritaire, souvent actif sur les réseaux sociaux, qui confond loyauté avec servilité. Le vatnik ne débat pas, il répète, il attaque, il nie. En France, les vatniks (et aussi parfois tankistes) se situent particulièrement à l’extrême droite. Le parti principal d'extrême droite en France peut être considéré sans hésitation, comme un allié du Kremlin.